港南台の歴史(港南台駅開業まで)

昭和20年代までの港南台は、山林・田畑の中に百数十戸の専従農家が点在する、未開発の緑豊かな田園地帯でした。

昭和30年代、横浜国際港都建設計画(横浜市の都市計画)に基づく日本住宅公団施行の土地区画整理事業による横浜市南部の大規模な宅地開発が計画されました。この区画整理事業は、洋光台と日野の2地区の事業に分かれ、南横浜バイパス計画道路(現在の横浜横須賀道路)を境に東側が洋光台地区、西側が日野地区でした。

事業は洋光台地区が先行して、引続いて日野地区も着手されました。

また、当時建設工事中の国鉄根岸線(桜木町〜大船間・当初は桜大線といわれていました)が、両地区のほぼ中央を貫通し、両地区内に「矢部野」「湘南日野」の2駅が予定されていました。根岸線は昭和39年5月に桜木町〜磯子間が開業し、昭和45年3月には磯子から洋光台(矢部野から改称されました)間が開業しました。

残る洋光台〜大船間は昭和48年4月に開通し、港南台(湘南日野から改称されました)・本郷台の2駅が開業して、根岸線が全通しました。

バーズの歴史

昭和48年4月9日根岸線が開通し、いよいよ港南台の開発が本格化しました。これからどんどん住民の増えていく、全く新しい街のお買物の場として港南台バーズは計画されました。

港南台の大規模な団地群の中で、最初に入居が始まったのは昭和49年9月に完成した「めじろ団地」(分譲1390戸)です。

そして、その新しいお客様をお迎えするために昭和49年9月28日、バーズの前身である仮店舗「港南台マート」が現在のめじろ団地の近くにオープンしました。港南台マートには相鉄ストア(現在のそうてつローゼン)と、酒屋・薬局・本屋・食堂・理髪店・クリーニング・電気店など生活に必要なお店が入っていました。

そしてめじろ団地に続き、ちどり団地(昭和49年12月入居開始・賃貸984戸)・かもめ団地(昭和51年3月入居開始・賃貸1497戸)・ひばり団地(昭和51年7月入居開始・分譲490戸)・つぐみ団地(昭和51年7月入居開始・分譲600戸)と、次々完成する団地群の新しい住民の方々のために、昭和51年4月14日(水)港南台バーズはオープンしました。(第一期オープン)

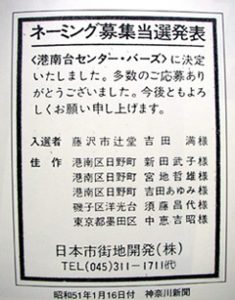

バーズという名前は「鳥の名前の団地がある街のショッピングセンター」ということで、一般募集により決定されました。

オープン当日は、開店前から大変多くのお客様にお並びいただき、午前10時にはテープカットが行われ、この日に来館されたお客様は30,000人を超え終日賑わいました。

昭和51年4月14日のオープンから、港南台バーズは地域のお客様と共に歩んでいくため、いろいろなイベントを実施してきました。昭和51年から昭和57年まで、当時の平面駐車場(現在の港南台高島屋の場所)で行われた夏の「盆踊り大会」はその代表的なものでした。

バーズオープン1年後の昭和52年10月22日、お隣に「ダイエー港南台店」がオープンし、バーズとは2階の連絡橋でつながり地域のお客様の利便性はさらに向上しました。 そして増え続けるマイカー利用のお客様のために、昭和57年2月22日にはバーズ立体駐車場が完成し、駐車台数はそれまでの260台から630台へと大幅に増えました。

そして平面駐車場のあった場所には、昭和58年10月1日(土)、「港南台高島屋」とバーズ増設部分がオープンし、外観上はほぼ現在のバーズの形が完成したのです。(第二期オープン))

全館リニューアルオープン後の全景

その後も昭和62年9月には「港南台シネサロン」のオープン、平成6年10月には「港南台214ビル」の完成、そして平成7年には約2ヶ月間休業した後、10月26日(木)に全館リニューアルオープンし、現在に至ります。